予防歯科とは

予防歯科とは、定期的にメンテナンスを行い、虫歯や歯周病を未然に防いでいく考え方です。 症状が出たり、歯に問題が起きてから対処をする治療とは違い、歯の健康を保つために行います。 そもそも虫歯や歯周病にならない為に「予防」をし、長期的に自分の歯を維持しましょう。

予防の大切さ

歯の健康維持には

日々のメンテナンスが大切です

- ・ ずっと自分の歯でお食事を楽しみたい方

- ・ ずっとしっかりした発音でおしゃべりを楽しみたい方

- ・ ずっとキレイな笑顔でいたい方

- ・ お子様をむし歯にしたくない方

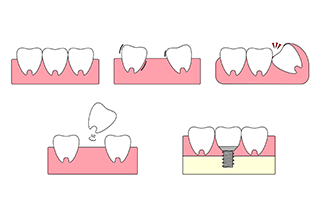

北欧などの高齢になっても健康な歯を保っている方が多い国では、予防歯科は一般的な考え方になっています。虫歯や歯周病は、治療は可能ですが、削ってしまえば元の状態に戻ることはありません。「悪くなったら 治療をする」という考え方では、将来の自分の歯を失う可能性が高くなります。たとえ治療を行い、詰め物をしたとしても、天然の歯にはなり得ないのです。 今、80歳以上の日本人の平均永久歯数は7本と言われてます。食事を楽しみ、しっかり発音するには、最低でも歯が20本必要です。日本歯科医師会から『8020運動(ハチマルニイマル運動)』(80歳になっても20本以上自分の歯を保とう、という運動)が推進されており、予防歯科の重要性が広まってきています。

歯科検診・

定期クリーニング(スケーリング)

虫歯や歯周病の予防には毎日の自宅でのブラッシングはもちろん、定期的に歯科医院で検診やクリーニングを受けることが大切です。ご自身では気づけないわずかな変化にも気づけ、病巣を早期発見できれば早期治療ができ、最低限の治療で済ませられます。重症化する前に発見することにより、痛みも軽減でき、費用の負担も抑えられます。 定期検診では虫歯や歯周病の検査、スケーリング、歯磨きや生活習慣のアドバイスをすることで、虫歯や歯周病の予防をサポートいたします。当院ではスケーラーという専用の器具を使用しプラークや歯石を除去していきます。 3ヶ月~6ヶ月に1度のペースで、検診を受けることをおすすめします。

ブラッシング指導

予防をしていく上で一番大切なのは普段のご自身でのブラッシングです。セルフケアがおろそかになってしまうと虫歯や歯周病の予防はできません。実は正しい方法でブラッシングができている方は多くありません。 一人一人お口の状態は異なる為、自分に合ったブラッシングを行うことが必要です。歯ブラシだけではなく、歯間ブラシやデンタルフロスを併用し、隈なく汚れを取りましょう。当院では歯科衛生士が皆様のお口の状態にあったブラッシング方法を指導いたします。

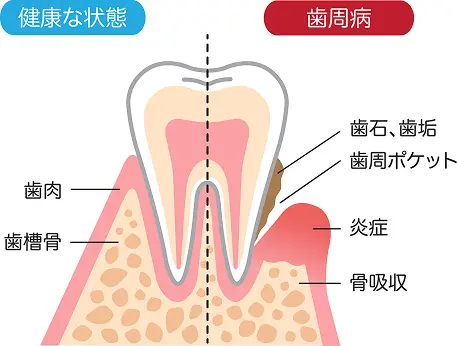

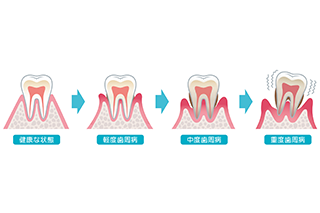

歯周病予防

歯周病は、成人の約8割がかかっていると言われています。 虫歯と並んで歯を失う原因となる為、思い当たる症状があればすぐに検査しましょう。 ・ 歯がグラグラする ・ 口臭が気になる ・ 歯茎に腫れがある ・ 歯磨き後に血が混ざることがある 歯周病は細菌の感染によって歯茎や、歯を支える骨が溶けてしまう病気です。 痛みなどの自覚症状がないまま進行し、最終的には歯が抜けてしまうこともある為、日頃から予防をしていくことが大事です。 歯茎の出血を伴う歯肉炎を引き起こし、悪化すると歯を支える骨に影響を及ぼす歯周炎となります。 進行度によって、軽度・中度・重度に分けられる為、自分がどの段階なのか把握し、適切な治療を行いましょう。

歯周病治療

基本的には予防で行われるようなセルフケアとスケーリングがメインとなります。 衛生士より、一人一人のお口に合ったブラッシング方法を指導し、スケーリングで歯垢や歯石を除去します。口腔内から歯周病菌を減らすことが一番の治療です。検査、清掃、セルフケア、定期的なメインテナンスを繰り返し行えば、改善されていきます。

歯周病検査について

歯周病の診断では、歯周ポケットの深さを測る検査、歯茎の視診、レントゲン撮影、そして必要に応じて細菌や口臭の検査が行われます。これらの情報を総合して、歯周病の進行具合や原因菌を把握し、適切な治療計画を立案します。

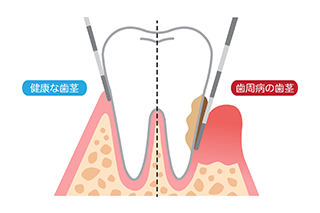

歯周ポケット検査

(プロービング検査)

目盛り付きの「プローブ」という器具で、歯と歯茎の間にある溝の深さを測定します。ポケットが深いほど、歯茎の炎症や骨の破壊が進んでいる可能性が高いと考えられます。

進行度の目安は以下の通りです:

3㎜未満 … 健康な状態

約3㎜ … 歯肉炎の可能性

4〜5㎜ … 軽度〜中等度の歯周炎

6〜9㎜ … 中等度〜重度の歯周炎

10㎜以上 … 重度の歯周炎

歯の動揺度検査

ピンセットなどで歯を軽く動かし、ぐらつきの程度を確認します。中等度以上に進行した歯周病では歯が動くようになり、動きが大きく多方向に見られるほど重症と判断されます。

出血の有無(出血指数)

歯茎に炎症があると、軽く触れただけでも出血しやすくなります。ポケット検査の際に歯茎の出血を確認し、その状態を記録します。

レントゲン検査

歯を支える骨は歯茎の下にあるため、目で確認することはできません。レントゲン撮影によって骨の状態を調べることで、歯周病による骨の吸収具合を正確に評価します。

口腔内写真撮影

お口全体の状態を記録するために写真撮影を行います。歯茎の色や腫れ、清掃状態を客観的に把握でき、治療の経過を写真で比較することで改善の度合いが確認できます。

歯石除去について

歯石ができる原因

歯石のもとになるのは、取り除かれずに残ったプラーク(歯垢)です。プラークを48時間ほど放置すると、唾液中のミネラルと結合して硬い歯石へと変化します。さらにそのままにしておくと、歯石はより硬くなり、歯茎の中(歯周ポケット内)まで広がることもあります。こうなると麻酔を使用して除去する必要が出てきます。

歯石には2種類あり、歯肉より上に付着するものを「歯肉縁上歯石」、歯肉の下に沈着するものを「歯肉縁下歯石」と呼びます。

歯肉縁上歯石は唾液が由来で、白っぽく比較的やわらかいのが特徴です。一方、歯肉縁下歯石は血液成分が関わっており、色が濃く非常に硬い性質を持っています。

歯石除去の方法

①超音波スケーラー

歯肉縁上歯石は、超音波スケーラーという器具で振動を与えて取り除きます。歯ぐきより上の部分の処置なので、痛みを感じることはほとんどありません。

②手用スケーラー

歯肉縁下歯石は、手用スケーラーを使って丁寧に削り取ります。歯ぐきの中の歯石のため、麻酔を使うことがあり、処置中に痛みを感じる場合もあります。

③エアスケーラー

最近では、振動が少なく快適に歯石を除去できるエアスケーラーを導入している歯科医院もあります。どの器具を使用しているかは医院によって異なるので、確認してみると良いでしょう。

歯石除去の頻度は?

プラークは、歯ブラシをしないまま48時間放置すると歯石に変化します。一度歯石になってしまうと、歯ブラシでは取り除くことができません。さらに時間が経つほど硬くなり、除去の際に痛みを感じやすくなることもあるため、早めの対応が望ましいです。

目安として、歯石の除去は3〜4か月に1回程度が推奨されています。ただし、歯石ができやすい方・できにくい方がいるため、すべての方に同じ間隔が当てはまるわけではありません。患者さんそれぞれのお口の状態に合わせて、歯科衛生士や歯科医師と相談しながら最適な周期を決めることをおすすめします。